RES PUBLICA

Lire l'article en cliquand sur le titre

RES PUBLICA

RES PUBLICA

Gouverner Quelques réflexions

Jean Bouchart d’Orval

Novembre 2025

Une grâce

L’effondrement d’un monde, les derniers soubresauts d’une civilisation peut sembler un grand malheur. C’est pourtant la grande chance de notre monde. Cela représente en fait une porte grande ouverte sur ce que toutes les générations précédentes, sans trop savoir pourquoi, ont souhaité mais n’ont jamais pu vivre. Cette grâce dont les dieux nous font cadeau, il convient de ne pas la laisser passer.

Qu’est-il encore besoin de débats stériles et de raisonnements répétitifs pour réaliser que la maison est en flammes ? C’est toute la civilisation occidentale, celle qui a pris forme en Europe au sortir du Moyen Âge, à la fin du XIVe siècle et au début du XVe, et qui a fini par imposer, par la force des armes, de la technologie et de l’argent, sa vision, sa pensée et son mode de vie au reste de la planète, cette civilisation-là est aujourd’hui crépusculaire et sa débâcle finale ne fait plus de doutes. Des anciennes civilisations comme le Japon, la Chine et l’Inde sont des exemples typiques de la subjugation planétaire : ce qui subsiste de ces civilisations traditionnelles a été repoussé dans d’infimes coins perdus et isolés, et dans la mémoire.

Les générations qui nous ont précédés depuis des siècles ont vécus dans une sorte d’illusion. Les apparences survivent encore, mais le monde occidental, surtout en Occident, là où il s’est d’abord implanté, agonise derrière ses décors en carton-pâte qui n’abusent plus que ceux qui insistent encore pour l’être. Le Viṣṇu Purāṇa, dont l’origine se perd dans la nuit des temps, contient une remarquable et pénétrante description de la période que nous vivons actuellement, mais ajoute que la fin de l’âge sombre que nous traversons, le fameux kaliyuga, serait porteur de la semence d’une renaissance et d’un âge nouveau. Cela s’inscrit bien dans la logique évolutive des civilisations, toutes sans exception.

L’homme qui peut se tenir debout au milieu des ruines a davantage la chance de pouvoir se réveiller de la torpeur générale que celui des générations précédentes qui se sont toutes accrochées à l’espoir sans cesse déçu mais renouvelé d’une embellie de la vie collective. Mais les mêmes conditions produisent les mêmes effets ! Le mal est profond, fondamental. Dans mes jeunes années ici en Amérique du Nord, nous avons vécu joyeusement dans une belle insouciance alimentée par une incroyable la prospérité économique et matérielle exceptionnelle qui a suivi la Seconde Guerre mondiale sur un continent qui n’avait pas été touché directement et qui en a économiquement beaucoup profité. Mais tous comptes faits, qu’est-ce qui est le mieux dans la vie : continuer à ronronner dans une vie sans aucune contrariété ou presque et laisser ce monde en ayant raté le plus beau ou connaître des échecs, la maladie, la vieillesse, des deuils de toutes sortes qui nous forcent à reconsidérer nos images et nos croyances fallacieuses ? Que vaut une vie sans un examen profond?

Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Socrate, -399, dans Platon, Apologie de Socrate

Même les gens qui ne s’intéressent que de façon lointaine et sporadique aux actualités sentent bien que ça ne peut plus continuer ainsi encore très longtemps. L’effondrement imminent de notre façon de vivre (ce qu’est en fait une civilisation) est indéniable, généralisé et irréversible. C’est peine perdue que tenter de s’opposer frontalement aux forces carrément démoniaques qui contrôlent et dirigent actuellement le monde occidental, car elles ont entre leurs mains l’argent, toutes les institutions étatiques (hormis quelques petits îlots de résistance) et internationales, la police, l’armée et les services de renseignement, et tous les grands médias qui font et défont la dóxa (δόξα), l’opinion publique, celle de la majorité ignorante parce que peu curieuse et à la vue courte.

L’attitude qui convient est plutôt celle que l’Extrême-Orient traditionnel appelait «chevaucher le tigre». Confrontez directement un tigre et il vous déchirera. Alors on le chevauche et on le laisse s’agiter jusqu’à épuisement. Les forces nihilistes qui croient être près de leur triomphe final travaillent en fait très fort à leur propre ruine, qui entraînera celle de toute cette civilisation fallacieuse. À moins d’une guerre nucléaire toujours possible, les populations survivront à toutes les marionnettes qui gesticulent, à ceux qui les ont installées là et à «tout ce qui grouille, grenouille et scribouille»[1].

Délitement et décadence

Dans l’immédiat, nous ne pouvons qu’assister au délitement de nos sociétés, à la décadence générale, une déchéance que nous n’aurions jamais crûs possible du temps de ma jeunesse bénie dans les années ’50. Nous avons qualifié cette débâcle d’imminente de généralisée. Qu’est-ce à dire ? Le domaine de la technologie, certains aspects de la médecine (comme, entre autres, les diagnostics précoces, la chirurgie et les soins palliatifs) et, bien sûr, l’industrie de l’armement ont connu des développements spectaculaires depuis quelques générations, mais tout le reste est sur une pente descendante de plus en plus abrupte.

Une première constatation souvent négligée : le déclin démographique marqué et irrémédiable dans les grandes sociétés occidentales, mais aussi dans d’autres pays comme le Japon, la Chine et la Russie, qui ont en grande partie adopté notre façon de vivre. Or, le déclin démographique a toujours précédé de deux générations le déclin général des empires et des civilisations. Dans nos pays une pression économique croissante s’exerce sur les nouvelles générations, qui n’arrivent plus à soutenir les deux précédentes et vieillissantes de leurs parents et grands-parents à la retraite et à la santé déclinante.

L’immigration, à laquelle on a alors recours, ne fait très souvent qu’ajouter de nouvelles difficultés sociales, surtout quand elle est très mal gérée, chaotique et même incontrôlée comme c’est le cas dans de nombreux pays. On le voit aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Italie et autres pays largement prisonniers des lois et règlements tyranniques de l’Union européenne à laquelle ils ont délégué leur souveraineté. La difficulté d’intégration harmonieuse des nouveaux arrivants, légaux ou illégaux, se trouve aggravée par le fait qu’une large portion d’entre eux sont des réfugiés économiques ou des réfugiés politiques dans une indigence totale. Les pays colonialistes vivent un juste retour des choses après des siècles d’exploitation de populations qui encore aujourd’hui ne trouvent plus de conditions de vie favorables ni même acceptables chez eux.

N’aurait-il pas été préférable de cesser d’exploiter ignominieusement les populations d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie, des continents pourtant si fertiles et dotés de grandes ressources naturelles, et même les aider à prospérer chez eux, plutôt que de dépenser inutilement de grandes ressources pour les installer dans des pays européens ou nord-américains où ils se retrouvent comme un chien sur un jeu de quilles ? Faut-il s’étonner s’ils ont alors tendance à s’agglomérer ensemble et, lorsque leur nombre s’accroît rapidement et de façon quelque peu incontrôlée, commencer à imposer leur façon de vivre aux populations locales ? Quand leur culture est très différente de la nôtre, elle heurte la nôtre et viennent toutes sortes de maux dans la société hôte.

D’autre part, depuis quelques années déjà et pour la première fois en Occident on assiste à une diminution de l’espérance de vie à la naissance et même à une hausse de la mortalité infantile. Si on fait abstraction des deux guerres mondiales et de la gestion calamiteuse et même criminelle de la covid par les gouvernements occidentaux, cela est inédit et aurait semblé invraisemblable il n’y a pas si longtemps. Ce signe de décadence civilisationnelle se manifeste en tout premier lieu au centre impérial, les États-Unis. Espérance de vie à la baisse, mortalité infantile à la hausse, obésité catastrophique, niveau d’éducation en chute libre sont des symptômes qui se tiennent ensemble.

Au-delà de certaines apparences, du moins pour les plus privilégiés de nos sociétés, la qualité de vie des populations générales se dégrade d’année en année. La pauvreté et même l’indigence gagnent rapidement du terrain et l’inquiétude est générale. On dit qu’en Amérique du Nord une famille sur cinq est inquiète de ce qu’elle pourra manger et une sur sept a recours occasionnellement ou plus à des banques alimentaires. Si ce chiffre est avéré, c’est déjà hallucinant des pays «riches». On voit maintenant des gens faire la manche dans des villes où cela était impensable il y a quelques années, comme Genève. Des quartiers entiers de grandes villes américaines sont peuplés de miséreux vivant et dormant sur le trottoir et deviennent des vastes piqueries et nid de violence urbaine. Cela n’est pourtant que le début de lendemains économiques fort pénibles. Quand on voit à quel point nos gouvernements font tout pour masquer la banqueroute qui couve depuis longtemps et repoussent constamment l’échéance depuis des années, on peut s’inquiéter encore davantage pour l’économie de nos pays. Mais nous y reviendrons.

En attendant, un signe très négligé, mais pourtant capital à mes yeux quant à la qualité de vie est la diminution évidente du temps libre et tranquille dont chacun peut disposer pour soi. Car n’est-ce pas là en fin de compte la plus grande richesse réelle dans la vie ? Non pas le désœuvrement imposé aux chômeurs et aux jeunes qui n’arrivent pas à trouver un emploi décent, celui des malades forcés au repos ni même des retraités inquiets de leur précarité. Non, nous parlons ici du temps libre d’inquiétudes et de préoccupations génératrices d’anxiété, du temps tranquille que ce temps nous soit accordé par choix personnel et prioritaire ou découlant tout simplement de conditions favorables. Encore faut-il ne pas se donner à des désirs inutiles et ruineux en temps, en énergie et en argent. Or, les populations des grandes sociétés occidentales me semblent disposer de moins de temps qu’il y a 30, 40 ou 50 ans! Cela est corroboré par certaines enquêtes.

Sur le plan fonctionnel la vie est devenue beaucoup plus complexe que dans les années ’50 : temps passé à se rendre et revenir du travail (légère amélioration avec le télétravail, qui permet à plusieurs d’échapper à la ville), attentes interminables dans les hôpitaux, les cabinets de médecins, les aéroports, dans la circulation urbaine, temps passé à mettre à jour les innombrables logiciels de l’ordinateur et du téléphone, complexification des démarches administratives de toutes sortes, etc. D’autre part, n’est-il pas aberrant qu’en dépit des formidables moyens de production dont nous disposons et de toute notre technologie au XXIe siècle tant de gens, afin d’assurer à leur famille le nécessaire, doivent encore travailler 35, 40 heures et souvent plus par semaines dans des emplois qui sont souvent loin de les réjouir ? L’Occident est riche, certes, mais dieu sait si cette richesse est très inégalement répartie ! De plus, en dépit de la vieille théorie du «ruissellement»[2], l’écart entre le 1% plus riche et les autres ne cesse de grandir.

À travers la ruée quelque peu bovine du 1%, il convient néanmoins de constater que, lorsqu’on y regarde bien, les milliardaires, les oligarques, les gens de pouvoir et tous les «riches et célèbres» vivent tout aussi mal en fond et souvent moins bien que les autres : où donc est la tranquillité dans leur vie?

| Considerate la vostra semenza : fatte non fosti a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza. Dante, Inferno XXVI, 118-120 | Considérez quelle est votre semence vous n’êtes pas faits pour vivre comme des brutes mais pour suivre vertu et connaissance. |

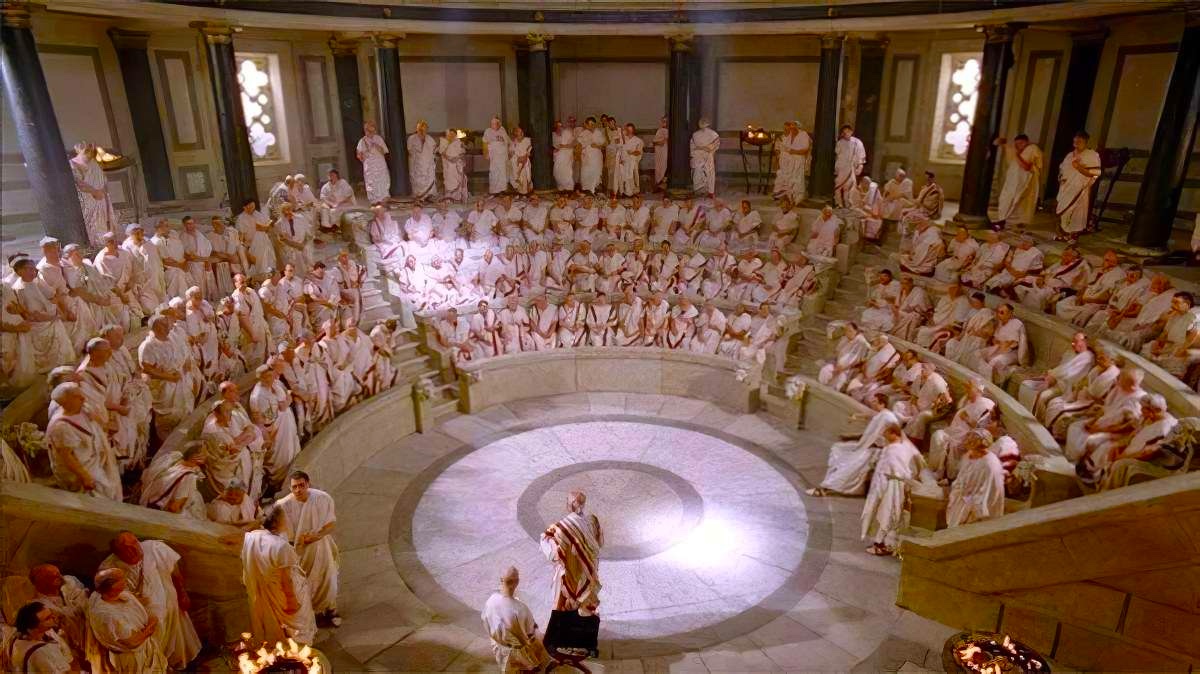

Pendant ce temps, les irresponsables qui dirigent le monde occidental depuis des décennies ont fait en sorte d’accumuler une dette publique colossale qu’on s’efforce de plus en plus laborieusement d’ignorer. Nos dirigeants tentent désespérément de distraire l’attention des masses vers des ennemis imaginaires à l’extérieur en attisant eux-mêmes le feu, car les distractions habituelles comme le sport professionnel, les événements et les potins mondains, les jeux vidéo et tout ce qu’on peut appeler «du pain et des jeux» (panem et circenses, disaient les empereurs romains) ne suffisent plus. Des grands pays comme le Royaume-Uni et la France sont sur le bord de la banqueroute et les États-Unis ne pourront plus encore très longtemps ajourner leur débâcle financière en continuant à simplement faire tourner la planche à billets comme ils le font depuis plus de 50 ans, car la confiance dans leur dollar s’effrite de semaine en semaine dans le monde entier. Les investisseurs n’ont plus confiance dans la monnaie fiduciaire de ce pays désindustrialisé et qu’une richesse concrète ne peut étayer.

L’économie

L’économie réelle, celle qui produit des biens utiles, a migré à l’Est. La richesse au cœur de l’empire américain n’est plus principalement fondée sur une production de biens utiles, mais réside dans le secteur informatique et des services (les plus grands à la bourse sont les Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, les GAFAM) et dans une énorme bulle financière reposant sur la confiance et à la veille d’exploser. Les pays du BRICS ont rompu la tyrannie du dollar, transigent entre eux de plus en plus dans une autre monnaie, accumulent depuis des années des quantités colossales d’or et liquident aussi vite que possible leurs obligations du Trésor américain. Tout cela siffle la fin de la récréation dans les pays occidentaux. Cet état de fait n’est pas à la veille de s’améliorer non plus, car les grands pays que sont les États-Unis, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, dont les économies étaient autrefois les plus fortes au monde, produisent proportionnellement chaque année beaucoup moins d’ingénieurs et de techniciens spécialisés et compétents que la Chine, la Russie et l’Inde, entre autres. Cette tendance est dorénavant irréversible et les guerres tarifaires ne peuvent aucunement y remédier, bien au contraire.

Les grands pays occidentaux doivent maintenant composer avec des dettes colossales qu’ils ne réussiront plus à ignorer comme ils le font depuis bien des années. De plus, la désindustrialisation massive en faveur de pays comme la Chine et autres pays asiatiques fait que les économies occidentales sont de moins en moins «réelles» (la production de biens de consommation utiles). Il et sans doute normal que cette production de biens concrets soit moins importante aujourd’hui que dans les années ’50, ’60 et ’70, alors que les familles se dotaient massivement de machines à laver, de voitures, de téléviseurs, plus tard des ordinateurs, des téléphones portables et tout ce qui relève de l’industrie électronique, etc., les infrastructures énergétiques et de transport se construisaient rapidement, et les populations s’accroissaient fortement (le fameux baby-boom après la Seconde Guerre mondiale) et elles avaient de plus en plus les moyens financiers de se procurer tout cela. Cette économie-là a encore son importance, car il faut remplacer tout cela après un certain temps.

L’éducation

Ceci nous amène à considérer la question de l’éducation, qui est primordiale et devrait faire l’objet d’une priorité absolue. Sans un solide système d’éducation, les sociétés modernes sont vouées à une rapide décadence générale, y compris une dépendance économique. Mais au-delà du simple aspect technologique et économique, il ne s’agit pas uniquement de former des scientifiques, des ingénieurs et des techniciens, mais aussi et plus généralement des citoyens curieux. La curiosité me paraît être la qualité la plus fondamentale et importante chez tout être humain et même dans toute créature dotée d’un cerveau le moindrement développé. D’ailleurs, ne commençons-nous pas tous notre existence ici-bas, toutes contrées et toutes cultures et époques confondues, dans une intense curiosité ? Même les petits des animaux entament ainsi leur vie. Tout ce qui a vie, particulièrement l’être humain, apparaît pour explorer, investiguer, connaître. Cela est inné à l’existence, c’est-à-dire la conscience. Comment se fait-il alors que chez tant d’adultes cette curiosité primordiale se soit tant émoussée ?

Jusqu’à l’âge de vingt ou vingt-cinq ans l’accumulation de savoir est colossale. Nos systèmes d’éducation mettent lourdement l’accent sur une telle accumulation : les programmes universitaires pour devenir médecin sont un exemple assez typique. Cela risque souvent d’affadir la sensibilité, l’intuition et même la curiosité : la faculté de s’émerveiller passe souvent à la trappe. Si nous n’y prenons pas garde, nous cessons graduellement de remettre en question notre savoir de compilation sur le monde et nos concepts, alors que cela est le fondement de toute science authentique et ce dans tous les domaines.

Il ne faut donc pas trop s’étonner de ce que la majorité des êtres humains vivent si mal, car ils cessent très tôt d’investiguer passionnément et sérieusement sur ce qu’est vraiment ce monde et ce qu’ils sont eux-mêmes. Ils tiennent alors pour acquis d’être une «personne», ce complexe psychocorporel qui est en fait une image de nous-mêmes, une restriction de nous-mêmes, une automutilation de nous-mêmes. Cela est à l’origine de la souffrance. Le Bouddha exposa, au VIe siècle avant notre ère, les quatre nobles vérités de nos existences (catvāri ārya satyāni). La première s’énonce ainsi : «tout est souffrance» (sarvaṃ duḥkham). C’est là un constat auquel la vie nous accule tôt ou tard. Nous ne sommes tout simplement pas faits pour être parfois heureux et souvent malheureux, ni même parfois malheureux, ni même légèrement malheureux. Nous sommes faits pour être heureux sans bornes et en tout temps. Ce que nous appelons généralement «heureux» n’est en fait qu’un fugace ajournement.

La seconde grande vérité mystique proclamée par le Grand Silencieux (Mahāmuni) concerne l’origine de la douleur : la soif, le désir fondé sur le sentiment qu’il nous manque quelque chose, qui a son origine dans l’ignorance de notre nature véritable non née, sans bornes, inconcevable, impérissable et intemporelle : pure Lumière consciente, si l’on peut mettre un mot. Voir cela et n’avoir plus aucun doute exige une intense curiosité que la plupart d’entre nous avons perdue après quelques années de vie et d’accumulation de savoir de seconde main. Nous vivons tout aussi mal collectivement et pour la même raison. La majorité ne remet pas en question ce que racontent les gouvernements, les grands médias et les influenceurs de l’opinion publique (la doxa, δόξα). Orienter l’opinion publique est d’une facilité déconcertante. Pourtant, quiconque est suffisamment curieux trouve s’il cherche. «Cherchez et vous trouverez!» proclamait le Maître de Galilée.

Un bon système d’éducation verra à former des citoyens capables d’une pensée critique et non des zombis obéissants. Hélas! Ceux qui dirigent nos sociétés ne le veulent pas, car cela ne sert pas les intérêts de l’oligarchie qui a installé là ces insignifiants et les y maintient; ces oligarques ne se présentent jamais à des élections, mais ils les gagnent toujours. Voilà pourquoi nos systèmes d’éducation ne reçoivent jamais l’importance qu’ils méritent.

Cela dit, ceux de ma génération ne peuvent que constater unanimement que, depuis des décennies, sur le plan des connaissances elles-mêmes l’éducation élémentaire, secondaire, collégiale et parfois même universitaire est en décadence. D’une décennie à l’autre, voire d’année en année, l’ignorance gagne inexorablement du terrain une ignorance de plus en plus abyssale et qui rend les nouvelles générations des cibles faciles pour la pensée unique et la désinformation gouvernementale et médiatique qui ont cours de nos jours. Heureusement, il s’en trouve encore, tel un petit village gaulois de réputation astérixienne, qui s’instruisent de façon décente, mais cela ils le doivent surtout à leurs lectures autodidactes. Il suffit d’interroger au hasard quelques adolescents ou jeunes adultes pour se rendre compte de la catastrophe.

Pire, les jeunes générations n’ont pas appris à penser, tout simplement parce qu’ils ne savent pas ou plus écouter, regarder, sentir par eux-mêmes. Leurs maîtres et professeurs sont eux-mêmes de plus en plus relativement incultes. Les systèmes d’éducation occidentaux n’ont pas cessé d’abaisser la barre depuis soixante ans. L’introduction des examens dit «objectifs», une insulte à l’intelligence, fut une calamité sans nom venue de la volonté des gouvernements désireux de sauver les apparences en maintenant le nombre annuel de diplômés.

Maman m’avait enseigné à lire et écrire dès l’âge de quatre ans, avant même mon entrée à l’école élémentaire l’année suivante. Dès ma plus tendre enfance, j’eus la passion de la langue en général et elle ne s’est jamais démentie : non seulement le français, ma langue maternelle, mais aussi le latin et le grec, que j’appris quelques années plus tard, et, bien plus tard, du sanskrit. Je fus finalement passionné par toutes les langues, anciennes ou modernes. Typique est l’appauvrissement de la langue écrite et parlée depuis des décennies et j’y suis de ce fait particulièrement sensible.

Le vocabulaire d’une vaste majorité d’étudiants, sauf peut-être ceux qui poursuivent assez loin des études en lettres, est d’une indigence qui fait rire, même si cela est d’une grande tristesse. L’orthographe et la syntaxe sont tombées à des niveaux qui feraient dresser les cheveux sur la tête de mes maîtres au collège et même à l’école élémentaire. Aujourd’hui, les fonctionnaires, les secrétaires d’entreprise et leurs patrons, souvent les ministres du gouvernement et parfois même des «journalistes» (!) peinent à écrire quelques lignes sans grossières fautes d’orthographe ou de syntaxe. Lire les publications et les commentaires sur les réseaux sociaux est souvent pénible. On comprend pourquoi les jeunes se sont rabattus sur un jargon très approximatif, sur les émoticônes et autres simagrées. Maîtriser correctement sa propre langue maternelle est pourtant élémentaire. Bien nommer les choses, s’exprimer correctement avec les nuances appropriées et sans ambiguïté, voire avec éclat et élégance, est la base de la communication et constitue donc une qualité fondamentale de tout citoyen qui se respecte.

Il est moins beau de connaître le latin que honteux de l’ignorer et le savoir n’est pas tant le fait d’un bon orateur que d’un citoyen romain[3].

Cicéron, Brutus XXXVII, 140

Cela nous amène maintenant à dire quelques mots sur le latin et le grec ancien, qu’on avait coutume d’appeler «les humanités classiques».

Le latin est une langue précise, essentielle. Elle sera abandonnée non pas parce qu’elle est inadaptée aux nouvelles exigences du progrès, mais parce que les hommes nouveaux ne seront plus adaptés à elle. Quand commencera l’ère des démagogues, des charlatans, une langue comme la langue latine ne pourra plus servir et tout rustre pourra impunément tenir un discours public et parler de manière à ne pas être jeté hors de la tribune à coups de pied. Et le secret, c’est qu’en exploitant un jargon approximatif, insaisissable et d’agréable effet sonore, il pourra parler pendant une heure sans rien dire. C’est impossible avec le latin[4].

Giovannino Guareschi, journaliste italien 1908-1968

Je remercie la vie d’être né à une époque, trois ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui m’a permis de fréquenter le collège André-Grasset à Montréal de 1959 à 1967. On y dispensait un enseignement sérieux. En ce temps-là, le «cours classique» comptait huit ans d’études rigoureuses. On nous accueillait au sortir de l’école élémentaire et nous déposait en deuxième année du baccalauréat universitaire (BSc en physique dans mon cas, selon le système nord-américain). Le collège Grasset, un externat, était dirigé par les Sulpiciens, de fins pédagogues à la culture étendue, et il était affilié à l’Université de Montréal. À sa complétion, le cours classique nous délivrait un BA (baccalauréat ès arts) avec une des trois spécialisations, dans les deux dernières années, celles appelées «philosophie» : sciences, sciences de la vie et sciences sociales. Ces deux dernières années comportaient aussi de sérieux cours de philosophie.

Mais bien avant de choisir une de ces trois spécialisations au collège, on nous dispensait une très solide formation générale qui mettait l’accent sur le français, le latin, le grec classique, l’histoire, la géographie, les mathématiques et l’anglais. Bien sûr, il y avait aussi à cette époque au Québec les incontournables cours de «science religieuse», car l’Église catholique avait encore une forte emprise sur la société québécoise. Plus tard, ceux qui avaient eu la chance faire ces études classiques pouvaient aisément, sur les lieus de travail, en lisant les rapports et autres communications écrites, déceler si leur auteur avait fait ou non le cours classique. Car celui-ci, en plus de nous apprendre à écrire et parler le français de façon précise et soignée, nous apprenait à penser : il nous inculquait l’analyse et la synthèse, mais sans jamais étouffer l’intuition et la créativité. Tout cela formait des citoyens, hommes et femmes, dotés non seulement d’un culture de base sérieuse, mais aussi d’un bon esprit critique et capables de penser par eux-mêmes et le formuler clairement.

Un Occident crépusculaire

Le fait est que les États-Unis sont devenus pratiquement incapables de produire à prix compétitif tous les biens concrets et l’Occident en général importe de plus en plus tous ces biens des pays en forte croissance cités plus haut. Les seules choses qu’ils produisent encore, ce sont des armes… Pourtant, les dirigeants continuent à regarder ailleurs que leurs difficultés financières et économiques et détourner l’attention des populations des problèmes internes vers de prétendus ennemis extérieurs imaginaires en saturant les médias de mensonges et de discours belliqueux. Leur attitude extrêmement belliqueuse envers la Russie, la Chine, l’Iran, le Venezuela. C’est ainsi qu’on projette de dépenser dans l’armement des sommes colossales que nous n’avons pas, donc en s’endettant toujours davantage, au lieu de voir aux problèmes criants de toutes les sociétés occidentales : éducation, santé, sécurité sociale, recherche pure et appliquée, infrastructures de plus en plus délabrées.

Tout cela présage un chaos social énorme, tel qu’on n’en a pas connu depuis des siècles. Déjà la mendicité et la violence urbaines croissent assez rapidement. Même les moins bien informés de nos concitoyens se rendent enfin et de plus en plus compte que la résolution ne pourra venir d’élections dans des systèmes politiques corrompus au-delà de toute rédemption. Nous vivons dans un monde brutal tandis que les membres de l’oligarchie dirigeante évoluent entre eux dans leur bulle, monde fermé et étranger à la vie que mène la vaste majorité de leurs concitoyens. Ils sont convaincus de constituer l’élite qui doit diriger le monde. Mais voilà : ils ne sont pas une authentique «élite» digne de régner et mener les hommes à bon port.

Le mot élite a été dévoyé, ou du moins employé dans un sens plus étendu, et cela très tôt, même chez les anciens Romains. Que signifiait-il au départ ? Notre mot «élite» découle directement du vieux français eslite, qui, lui, venait du participe adjectif latin electus du verbe eligo : cueillir, enlever, ôter, plus tard : choisir, trier, élire. Celui ou celle dont on peut dire qu’il est une élite a été choisi, cueilli, enlevé du lot. Mais par qui ou quoi ? Des êtres humains exceptionnels, qui ressortent du lot, il y en a certes dans tous les domaines. Mais un être humain qui ressort complètement du lot, c’est celui qui a été saisi par la connaissance de sa nature véritable, pure Lumière consciente. Celui-là et seulement celui-là n’est plus le jouet de l’illusion et de sa pléthore de vues fausses, de peurs et de désirs personnels. Celui qui a été ainsi saisi, cueilli, élu non par la pensée d’hommes eux-mêmes conditionnés, mais par l’Inconcevable, celui-là, je le proclame un véritable élu, une authentique élite. C’est celui-là, celui qui sait, qui est le plus apte à régner et conduire les hommes.

Comment en sommes-nous arrivés là ?

Il nous faut maintenant remonter un peu vers ce qui nous a conduits à la situation lamentable que nous vivons actuellement et qui annonce une débâcle générale. Car nous arrivons au point où nos chefs d’État et de gouvernement, particulièrement au cœur même de l’empire américain mais pas seulement là, violent quotidiennement la constitution de leur propre pays, celle qu’ils avaient solennellement juré, main sur la Bible, d’observer, défendre et protéger. Cela semble devenir la norme. Ce que nous aimons tant appeler «l’État de droit» et dont nous nous réclamons avec tant de prétention par rapport aux dictateurs et aux républiques bananières est en train de fondre. Le pouvoir législatif est déjà réduit pratiquement au rôle de figurant et même l’indépendance du pouvoir judiciaire aussi est en passe de devenir une blague de mauvais goût. Le pouvoir exécutif domine et les a subjugués. Quant aux lois internationales et aux résolutions des Nations-Unies, qui a déjà pris cela au sérieux ?

Depuis quelques siècles les nations occidentales vivent dans ce qu’on appelle «démocratie», qui fait encore de nos jours de la part de nos dirigeants politiques l’objet d’un orgueilleux «pétage de bretelles», selon l’expression québécoise. Démocratie : le pouvoir du peuple… Vraiment ? Les populations n’ont jamais été aussi peu écoutées et les élections ne sont plus depuis longtemps que de sinistres farces pour donner aux crédules l’impression d’être libres de choisir. Déjà le président Franklin D. Roosevelt confiait : «Dans ce pays, les présidents sont choisis et non élus.»

Dans les faits, la Révolution française a marqué la prise du pouvoir par la troisième caste traditionnelle de toute société (la caste des vaiśyas en Inde), celle des marchands, des commerçants et des banquiers, entre autres. Le pouvoir temporel, elle l’a pris à la seconde caste traditionnelle (les kṣatriyas en Inde), celle des princes, des nobles et des guerriers, entre autres. Depuis lors, c’est l’argent qui est au pouvoir en Occident, particulièrement dans les grands pays les plus riches et puissants. Une démocratie «bien menée» est un bien meilleur système que la monarchie pour protéger l’argent, car elle jette de la poudre aux yeux des populations. Les états modernes sont aux mains des affairistes et des oligarques qui, depuis trois siècles, exercent efficacement pour eux-mêmes un pouvoir presque absolu sans jamais avoir été élus par quiconque. Ceci est d’autant plus vrai que la ploutocratie dominante contrôle de façon très efficace tous les grands médias, les agences de presse et les faiseurs d’opinion. La dissidence est de moins en moins tolérée dans l’espace médiatique et même dans la rue. De grands réseaux autrefois très respectables comme la BBC, Radio-Canada (CBC) etc. se déshonorent quotidiennement par les dissimulations, les distorsions et les grossiers mensonges qu’ils martèlent tous les jours. Le journalisme honnête et sérieux existe encore, mais il a dû se réfugier dans les médias alternatifs, grâce à l’Internet.

La censure gagne du terrain dans les pays occidentaux. De plus, des contrôles de plus en plus nombreux, serrés et tatillons rendent nos vies beaucoup plus complexes que du temps de ma jeunesse. Le nombre de lois et de règlements de toutes sortes et souvent insensés a connu une croissance vertigineuse. Le nombre élevé de policiers de toutes sortes, d’avocats, de poursuites, de procès et de prisons constitue un signe certain de la détérioration de nos res publicæ[5]. Le paradis démocratique dans lequel nous sommes censés vivre, selon le discours officiel, ne fait plus illusion comme avant. Nous en sommes même arrivés aux assassinats politiques de plus en plus fréquents dans des pays qui se sont toujours donnés en exemple de la démocratie. Dans les cercles des chefs politiques, le mensonge est plus que jamais la norme.

Un système taré

Une tare fondamentale du système démocratique est qu’il laisse la porte grande ouverte aux démagogues, qui ne manquent pas. Comme les masses sont en général peu curieuses, ils ont beau jeu pour dominer l’espace civique et imposer leur discours. Déjà il y a 2500 ans Platon avertissait que la démocratie aboutit tôt ou tard à la tyrannie, qui mène à son tour à des révolutions et le cercle continue ainsi sans fin. Les êtres humains d’aujourd’hui ne sont pas fondamentalement différents de ceux qui vivaient il y a des milliers d’années : ils sont tout aussi cupides et égoïstes. Le grand historien grec Thucydide, dans sa Guerre du Péloponnèse, trace un portrait qui tient toujours aujourd’hui. À la Renaissance, Nicolas Machiavel en a lui aussi brossé un tableau plutôt réaliste :

On peut, en effet, dire généralement des hommes qu’ils sont ingrats, inconstants, dissimulés, tremblants devant les dangers et avides de gain ; que, tant que vous leur faites du bien, ils sont à vous, qu’ils vous offrent leur sang, leurs biens, leur vie, leurs enfants, tant, comme je l’ai déjà dit, que le péril ne s’offre que dans l’éloignement ; mais que, lorsqu’il s’approche, ils se détournent bien vite. Le prince qui se serait entièrement reposé sur leur parole, et qui, dans cette confiance, n’aurait point pris d’autres mesures, serait bientôt perdu…

Nicolas Machiavel, Le Prince, XVII

Mais une tare plus fondamentale afflige le système démocratique : ce n’est pas un système naturel, il est contre nature. À moins de parler d’un groupe de personnes au nombre très réduit, gouverner ne saurait être un processus démocratique. Or, les états modernes comportent des dizaines ou des centaines de millions d’individus. De toute façon, nos démocraties sont en fait la délégation, tous les 4 ou 5 ans, du pouvoir à quelques individus, ultimement à un seul. De nos jours, les chefs d’État et de gouvernement tendent à gouverner comme des monarques absolus et cela s’entend bien.

Même en s’intéressant aux affaires publiques, comment un citoyen ordinaire qui doit travailler, élever une famille et voir à toutes les choses de la vie domestique peut-il se faire une opinion éclairée sur les enjeux modernes très complexes et aux aspects très variés ? Or, la majorité des électeurs n’a non seulement pas la curiosité, mais aussi et surtout pas le temps de se faire une opinion un tant soit peu intelligente, ce qui, nous l’avons dit, laisse libre cours aux démagogues et aux insignifiants qui peuplent la faune politique moderne. Au mieux le citoyen qui s’intéresse aux affaires peut à l’occasion se faire une bonne idée de l’orientation politique générale qu’il pressent être juste, mais uniquement dans ses grandes lignes, et évaluer les personnages qui sont aux affaires. De toute façon, les campagnes électorales ne sont plus des échanges d’idées, mais des guerres de slogans pour enrober un vide intellectuel.

L’avis de la majorité ne peut être que l’expression de l’incompétence. René Guénon, La Crise du monde moderne 1927

Le meilleur argument contre la démocratie est une conversation de cinq minutes avec l’électeur moyen. Winston Churchill

Les sociétés animales ne sont jamais démocratiques : meutes de loups, troupeaux d’éléphants, ruches d’abeilles, colonies de fourmis, etc. : or, c’est dans ces sociétés animales que le bien collectif est le mieux servi et préservé. Un gouvernement juste doit nécessairement être fondé sur la vérité des faits. Or, la vérité n’est pas démocratique.

Un seul en vaut dix mille pour moi, s’il est le meilleur[6]. Héraclite, VIe siècle avant notre ère

Nos démocraties ont dérivé vers des niveaux de corruption et dissimulation et de mensonges sans précédent depuis trois cents ans. Pour reprendre notre exemple, les meutes de loups ont toujours à leur tête le meilleur et le plus fort d’entre eux, les troupeaux d’éléphants sont toujours menés par la matriarche la plus expérimentée et la plus sage; nos sociétés occidentales modernes, elles, ont à leur tête les plus viles, les plus sales, les plus corrompus et les plus incompétents ! Dépourvus de scrupules et d’empathie élémentaire, les plus sans cœur détiennent le pouvoir temporel. Le pouvoir, ou plutôt l’illusion du pouvoir, est la seule chose qui les intéresse et ils l’exercent au profit d’oligarques et de milliardaires qui n’ont que faire du bien commun, celui de la res publica. Tout n’est plus que façade, duplicité et tricherie.

Il n’est pas faux d’affirmer que nous vivons dans le monothéisme… sauf que l’unique dieu est l’argent. Avidité, cupidité et orgueil : voilà les piliers de facto de nos belles «démocraties libérales» que nous avons l’ignorance et l’arrogance de vouloir exporter et même souvent imposer à des pays qui vivaient relativement bien et en paix avant nos interventions répétées qui ont fait des centaines de milliers de morts, de blessés et de sans-abri, des millions de réfugiés et semé la désolation, la pauvreté dans des pays, tels l’Irak et la Libye, qui bénéficiaient jusque-là d’excellents systèmes de soins de santé et d’éducation gratuits pour tous et qui ne menaçaient pas l’Occident le moins du monde. Et que dire de l’Inde et de la Chine, qui étaient les pays prospères du monde avant les interventions et les spoliations occidentales ? Sans toute cette cupidité sans fond depuis des siècles, ces sociétés aux civilisations millénaires n’auraient pas subi des siècles d’exploitation et de pauvreté. Il convient de ne pas oublier que jusqu’au XVIe siècle les contrées les plus riches sur terre étaient justement la Chine et l’Inde. Après des siècles de spoliation par les Anglais et autres colonialistes européens, c’est juste retour des choses que ces deux nations soient maintenant respectivement premier et troisième au monde en termes de parité de pouvoir d’achat (PPA).

Ce qui aurait dû nous interpeller depuis longtemps, c’est qu’il est insensé que tant d’êtres humains sur terre n’aient pas suffisamment à manger, particulièrement dans des contrées autrefois extrêmement fertiles et autosuffisantes, plusieurs exportant même des produits agricoles à l’étranger. Cette situation aberrante a duré tout le XXe siècle et perdure encore au XXIe siècle, alors que la Terre est si prodigue et que nos moyens de production et de transport sont si impressionnants. En fait, si on laissait la Terre un peu tranquille, elle pourrait nourrir les huit milliards d’êtres humains actuels sans qu’il soit besoin d’empoisonner la nourriture avec des pesticides et autres poisons. Réduire substantiellement la consommation de viande serait déjà un immense pas en avant, car nous n’aurions plus besoin de détruire tant de forêts et de terres déjà si fertiles pour engraisser tant de bovidés et autres animaux destinés à l’abattage.

Même dans les pays «riches» (mais qui y est riche au juste ?), beaucoup peinent à rejoindre les deux bouts pour arriver à se loger et se nourrir décemment. À toute cette situation si déplorable et inévitable, il n’y a qu’une seule cause véritable : la cupidité insensée, criminelle et sans bornes de quelques-uns. Une clique de milliardaires et d’oligarques accapare chaque année davantage de ressources (y compris les terres), de richesses et donc de pouvoir. Les constitutions des divers pays occidentaux, les grandes chartes remplies de belles intentions et tous les discours ronflants de nos dirigeants sont des sinistres farces monumentales. Par exemple, qu’en est-il aujourd’hui en faits de «Liberté, Égalité, Fraternité» ou de «Nous tenons pour évidentes cette vérité que tous les hommes naissent égaux» ? Il fait de plus en plus noir au pays des Lumières et le rêve américain est bien nommé, car il faut vraiment dormir pour y croire. Les Nations-Unies ne sont qu’un dispendieux club social : ceux qui s’y succèdent pour faire leur discours sont tout ce qu’il y a de plus impuissants et inutiles.

La cupidité : il m’a toujours semblé extrêmement étrange de désirer beaucoup plus de biens et d’accumuler infiniment plus de richesses que ce qui suffit pour vivre non seulement bien, mais même très bien. Très étrange ! Pour quoi faire ? De toute façon ces gens-là sont malheureux et jamais ne trouve la paix ! Devrait-on s’étonner que tout aille mal et de plus en plus mal sur terre ? Toutes ces rencontres entre leaders du monde occidental ne sont rien d’autre qu’un carnaval d’insignifiants, d’ignorants, de séniles, de narcissiques ou de psychopathes. Nous sommes maintenant arrivés au point où leurs déclarations ne relèvent plus tant de la politique ou de la diplomatie, mais de la psychiatrie.

Face à cette brochette d’indignes dirigeants incapables d’une vision stratégique pour leur pays et d’une pensée cohérente en vue du bien-être de leurs concitoyens, se dressent, à l’Est et dans le Sud global, de véritables hommes d’État et des diplomates professionnels dont le discours est bien étayé sur la connaissance de l’histoire et de la géopolitique, un discours dense, substantiel et rationnel. Comment ces chefs d’État et diplomates dans le reste du monde peuvent-ils bien percevoir les bouffons qui nous représentent et dont les déclarations intempestives, adolescentes et souvent belliqueuses donnent envie de pleurer ?

Quelque chose ne tourne pas rond lorsque près de 20% des jeunes dans nos sociétés ont des pensées suicidaires. Il est peut-être de se poser une question fondamentale. Aves les immenses progrès scientifiques et technologiques qui se sont bousculés depuis un siècle, avec nos belles démocraties, nos droits de l’homme, nos moyens de communication, sommes-nous si heureux ? Les hommes du XXIe siècle vivent-ils vraiment mieux, plus en paix et plus «heureux» que ceux qui vivaient à Sumer il y a cinq ou six mille ans ? Vivons-nous actuellement tellement mieux et tranquilles que les anciens Égyptiens sur les bords du Nil au IIIe millénaire avant notre ère ou que ceux qui peuplaient la vallée du Gange, la Chine traditionnelle, ou que les Amérindiens il n’y a pas si longtemps ?

Poser la question est déjà révélateur d’une évidence. Notre civilisation, qui s’est formée et structurée au sortir du Moyen Âge européen, sans que les hommes de cette époque ne le voient ainsi, est en décadence accélérée et irréversible. Comme nous l’avons noté, nous pouvons observer tous les jours les signes criants d’une dégradation à tous les niveaux : démographique, économique, social, politique, moral et même culturel. Mais d’où une telle déchéance provient-elle ?

Quand on y regarde bien, loin du vacarme de la vie quotidienne, dans la tranquillité, à l’origine de tout cela il y a une décadence spirituelle. Pour des raisons diverses, toutes les civilisations sans exception se sont tôt ou tard délitées, disloquées, désintégrées. Ainsi, la très ancienne civilisation de l’Indus-Sarasvatī est disparue, croit-on maintenant à cause de mouvements tectoniques de l’Himalaya qui ont détourné des cours d’eau, ce qui a asséché la Sarasvatī que les textes védiques décrivaient comme «large et très puissante». D’autres civilisations se sont apparemment écroulées sous le coup d’invasions étrangères. Mais la nôtre n’a pas connu de tels événements décisifs. La dégénérescence vient de l’intérieure. Il n’est qu’à voir à quel point les présidents et les administrations qui se succèdent depuis des décennies au cœur de l’empire américain n’ont pas cessé de diriger l’attention vers des ennemis extérieurs, au point d’engloutir des sommes invraisemblables dans l’industrie de l’armement, alors que cette société se délite de plus en plus de l’intérieur et que c’est de là que viendra la chute finale.

Notre civilisation est la première dans l’histoire de l’humanité à ne pas s’être érigée autour du sentiment du sacré, c’est-à-dire le pressentiment d’une intelligence insondable et intemporelle engendrant tout ce qui existe, l’univers au complet. Ce sentiment du sacré est bien sûr à l’origine de toutes les religions, mais vit en nous bien avant toute religion, formulation extérieure, culte ou rituel. Nous voyons aujourd’hui les conséquences de plus en plus dramatiques de cette civilisation profane devenue profanatrice. Cette tendance est fondamentale, profonde et irréversible, il est trop tard pour inverser le mouvement. Comme dans toute maladie, ce que nous observons aujourd’hui ce sont les symptômes. Tout cela doit maintenant faire son temps jusqu’à son accomplissement. Il faut certes s’attendre à des calamités nombreuses et croissantes : détresse économique, conflits sociaux majeurs, chaos politique, révolutions, voire guerres civiles, et, à l’extérieur, «guerres et rumeurs de guerre» de légende évangélique[7]. Dans nos vies personnelles et encore plus dans la vie collective, les grandes remises en question suivent les grandes calamités.

Friedrich Nietzsche (1844-1900), «Le Dernier homme»

Tôt ou tard un retour à l’essentiel s’impose et cela est certainement le cas dans notre existence collective. C’est cela qui doit être examiné, vu et bien saisi avant de penser à discuter sérieusement de la gouvernance des états et de leurs rapports mutuels. En d’autres mots, la lumière au bout du tunnel dans lequel est engagé notre civilisation crépusculaire est spirituelle. «On ne connaît pas d’autre chemin pour y aller[8].» Dans nos vies personnelles, n’est-ce pas très souvent suite à un grand échec ou un choc profond que nous remettons en question les fondements de notre vie ? Au point où en sont arrivées les choses, là où deux guerres mondiales n’ont pas suffi, il faudra une secousse inouïe pour que l’humanité, particulièrement l’Occident, se réveille.

Pourquoi vivons-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Bref, que sommes-nous ? C’est ce questionnement fondamental qui devrait servir de phare non seulement dans nos vies individuelles, mais aussi en ce qui concerne la façon de gérer la res publica. Une maison édifiée sur des sables mouvants et non sur le roc finit toujours par s’écrouler[9]. Une civilisation fondée sur un mensonge ne peut espérer un sort autre que celui qui attend la nôtre. Et quel est donc ce mensonge fondamental ?

La vision matérialiste, au sens philosophique et premier du terme, sur laquelle s’est construit notre monde occidental nous a presque tous enfoncés dans la croyance que le monde, ou l’univers, serait fait de «choses» séparées les unes des autres et séparées de la conscience qui les perçoit et les connaît. Ces «choses», appelez-les atomes, particules, molécules, cellules, organes, arbres, planètes, étoiles, galaxies ou autres, se seraient agglomérées selon les lois de la physique, de la chimie et, les conditions étant favorables, en accord avec les lois de la biologie pour former des organismes «vivants» doués de mécanismes de reproduction, d’adaptation, de perception et d’intelligence jusqu’à produire une espèce dont les individus sont capables de réflexion sur eux-mêmes : l’homme. Cette vision matérialiste voudrait nous faire croire que la conscience résulte de l’activité de nos neurones. C’est sur une telle croyance que repose notre civilisation. La vision matérialiste est aussi le postulat de base et non écrit de notre science depuis la Renaissance. Pourtant, il y a cent ans la mécanique quantique a complètement invalidé ce postulat : clairement il n’y a pas de «choses» dans l’univers. La théorie quantique d’abord formulée par Werner Heisenberg et Erwin Schrödinger en 1925-26, puis raffinée par John von Neumann et reformulée brillamment par Paul Dirac, tient toujours et fait partie du curriculum de base de tout étudiant du premier cycle en physique dans le monde entier.

La tradition classique consistait à considérer le monde comme une association d’objets observables (particules, fluides, champs, etc.) se déplaçant sous l’effet de forces régies par des lois définies, de sorte qu’on pouvait se faire des représentations mentales de ce monde dans l’espace-temps. Cela a conduit à l’édification d’une physique dont le but était d’établir des hypothèses sur le mécanisme et les forces reliant ces objets observables, afin de rendre compte de leur comportement de la manière la plus simple possible. Mais il est récemment devenu de plus en plus évident que la nature fonctionne selon un schéma différent. Ses lois fondamentales ne gouvernent pas de manière directe le monde tel qu’il apparaît dans nos images, mais elles régissent plutôt un substrat dont nous ne pouvons nous faire de représentation mentale sans trahir la réalité [10].

Paul A. M. Dirac, 1930

C’est aussi sur une telle base fallacieuse que l’être humain, dès qu’il prend conscience d’exister, se convainc d’être un être indépendant du reste de l’univers et posséder, en tant que complexe psychocorporel qui est né, change sans cesse et va mourir, un libre arbitre dont il ne cesse de se vanter. Là est bien la racine de toute souffrance humaine et de toute l’incommensurable misère dans ce monde. Soumis à des désirs incessants qui ne le laissent jamais tranquille, à des peurs innombrables et des doutes, l’être humain entretient des pensées nocives qui le portent entre autres à un comportement égoïste. Cherchant la tranquillité dans son petit monde imaginaire et après avoir laissé derrière lui un chemin parsemé de ronces, il ne trouve toujours pas. C’est dans de telles conditions que les hommes tentent depuis la nuit des temps de vivre ensemble harmonieusement : on peut apprécier les résultats…

Depuis toujours, aussi loin que peut nous renseigner la mémoire historique, les hommes ont cherché le meilleur système pour assurer une vie juste et harmonieuse pour tous. Dès qu’une communauté dépasse en nombre quelques individus, établir des usages, des règlements et des lois devient essentiel. Évidemment, faire vivre ensemble une bande d’égoïstes représente un défi de taille… Aucun système ne peut y arriver très bien à la fin, néanmoins certains s’avèrent plus propices, du moins quand les circonstances s’y prêtent. Un tel système sera autant que possible en accord avec la réalité unique et universelle de l’existence et tiendra compte en même temps des différences de conditionnements et de comportement entre les individus. Un tel système de gouvernance peut alors favoriser l’épanouissement de tous. Ceci signifie la sécurité physique et économique minimale qui laisse à chacun un minimum de temps libre, la plus grande richesse qui soit. Le temps pour examiner, réfléchir, méditer, rêver, créer : voilà la condition nécessaire qu’un système de gouvernance devrait assurer à chacun.

Un temps libre d’inquiétudes pressantes, de soucis mondains, la tranquillité… C’est justement ce qui fait cruellement défaut aux hommes de notre époque. Non pas qu’il soit impossible de s’émanciper intérieurement en toutes circonstances, y compris dans des sociétés menées de façon tyrannique, mais l’État n’a-t-il pas le devoir sacré d’assurer les meilleures possibilités d’épanouissement à tous ? Sinon, il perd sa raison première d’être. La liberté de penser, elle ne peut être enlevée. Quant à la liberté d’expression, elle peut être limitée, voire réprimée et supprimée dans certains régimes, mais cela n’empêche en rien l’épanouissement intérieur des êtres humains. Presque tous les grands sages de l’humanité ont vécu dans des régimes non démocratiques au sens où nous l’entendons aujourd’hui. Mais une gouvernance en harmonie avec le cœur de l’existence est apte à favoriser, en plus du temps libre que nous avons mentionné, l’expression et le rayonnement de la vérité, de la beauté et de l’harmonie dans l’espace civique.

Donc, ce qui, si cela existe, est la fin universelle de la société civile du genre humain sera ici le principe grâce auquel on démontrera suffisamment tout ce qui devra être prouvé par la suite. Or, il est stupide de penser que chaque société a une fin particulière et qu’il n’existe pas une fin unique pour toutes. L’homme particulier parvient à une prudence et une sagesse accomplies en vivant tranquillement et paisiblement, il est clair que c’est dans la quiétude et la tranquillité de la paix que le genre humain se consacre le plus librement et le plus facilement à sa tâche propre, qui est presque divine.

Dante Alighieri, De Monarchia (La Monarchie), 1311

Alors, qui est le plus digne d’être un phare pour les sociétés humaines et la civilisation ? Comment les dirigeants actuels de l’Occident, à la conscience bornée, agités, narcissiques, constamment le jouet de désirs égoïstes, pourraient-ils assurer aux hommes tranquillité, harmonie et justice ? Voilà quelques siècles que le monde occidental est gouverné presque sans discontinuer par de tels individus. Les exceptions furent très rares, partielles et éphémères. C’est le système au complet qui est mauvais, corrompu et injuste : pour le diriger, il ne peut donc que faire appel à des agités, des narcissiques, des calculateurs sans envergure et sans scrupules, la frange la plus sale, mauvaise et corrompu de nos sociétés. Comme nous le constatons de plus en plus, tôt ou tard ce sont les trois branches habituelles de gouvernement de nos sociétés démocratiques occidentales, censées être indépendantes les unes des autres et assurer une séparation équilibrante des pouvoirs, qui deviennent de plus en plus corrompues, mauvaises et injustes : pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire.

Cette idée de séparation des pouvoirs dans une démocratie représentative ne date pas d’hier. Déjà Thucydide en parlait au Ve siècle avant notre ère, puis, un peu plus près de nous, John Locke et Montesquieu. La corruption prend toujours la forme d’un abus du pouvoir exécutif sur le législatif, puis sur le judiciaire. C’est ce qui est arrivé à la république romaine au Ier siècle avant notre ère. Plus près de nous, cela a très rapidement pris la tournure qu’on sait dans l’Union soviétique, dans l’Italie fasciste, dans l’Allemagne hitlérienne et dans la Chine actuelle pour ne prendre que ces exemples parmi tant d’autres. Nous voyons maintenant un tel abus s’installer rapidement au cœur même de l’empire américain et même dans ses pays satellites comme la France et le Royaume-Uni.

Une chose me paraît certaine : il faut écarter du pouvoir temporel les assoiffés de pouvoir, ceux qui le recherchent absolument sans même au moins avoir ce qu’il faut pour gouverner[11], les calculateurs et les carriéristes intrigants.

Il faut être parfaitement ordonné soi-même si l’on veut ordonner les autres de la meilleure manière.

Dante Alighieri, De Monarchia (La Monarchie), 1311

Dans toutes les contrées et à toutes les époques, les êtres humains sont demeurés fondamentalement les mêmes, ayant la même Source existentielle et fonctionnant tous selon le même schéma fondé sur l’idée d’être une personne séparée. Les exceptions sont rares. Or, il se trouve que la monarchie fut le système de gouvernance presque universel tout au long de la presque totalité de l’histoire. Même aujourd’hui nos gouvernements sont en fait les gouvernement d’un seul qui domine : les formes sont variées, allant de la dictature dure (la Chine est un exemple) à la démocratie autoritaire (comme la Russie), à la «démocratie libérale» représentative qui a cours en Occident et qui au fond n'est rien d’autre qu’une forme édulcorée de gouvernement d’un seul pour une période de quatre ou cinq ans et soumis au vote populaire.

Mais dans les faits, répétons-le, nos démocraties, du fait du sévère contrôle des médias, de l’influence devenue tyrannique de richissimes lobbies et de la facilité déconcertante avec laquelle l’opinion publique est manipulée et orientée, sont des oligarchies, des ploutocrates au service de quelques-uns et non du bien-être de tous. On le voit bien aux États-Unis et en Europe. Nous en sommes même arrivés au point où la Commission européenne a réussi à faire annuler en Europe de l’Est le résultat d’élections libres qui n’allaient pas dans le «bon sens». Pour le meilleur et pour le pire, le gouvernement d’un seul, sens originel de «monarchie» (μοναρχία, de μόνος et ἀρχή : seul et pouvoir), s’impose naturellement, même affublé de déguisements encore trompeurs pour une majorité d’Occidentaux qui se pressent dans les bureaux de votation, croyant vraiment avoir un mot à dire…

Un bon chef d’État, qu’il soit roi, empereur, président ou même dictateur, gouverne seul, mais non en solitaire : il s’assure d’être entouré de ministres et de conseillers compétents, expérimentés et désintéressés. Trajan, qu’on dit avoir été un des meilleurs empereurs, prenait régulièrement conseil du Sénat, même s’il pouvait gouverner en souverain absolu. Ce sont de bons intendants qui ont surtout pris les meilleures décisions sous l’Ancien Régime en France, particulièrement durant le règne du Roi-Soleil. De nos jours, les chefs d’État ont plutôt tendance à placer leurs amis politiques et des obséquieux gravement et dangereusement incompétents à des postes importants. Un bon chef d’État trouve l’équilibre entre le fait d’être celui qui décide en fin de compte et la sagesse de discuter avec des conseillers compétents.

Tout ce que je voulais, c’était qu’on se conforme à mes souhaits après une discussion raisonnable[12].

Winston Churchill

Qui est digne ?

Alors, posons à nouveau la question : qui es le plus digne et apte à gouverner ? Autrement dit, qui est le mieux placé pour favoriser l’épanouissement de ses concitoyens, gardant bien à l’esprit que le plein épanouissement consiste à se libérer de toute agitation, toute confusion, toute peur et toute servitude interne, et à vivre selon notre nature véritable, qui est pure Lumière consciente et pure joie ? N’est-ce pas celui qui a lui-même brisé ses propres entraves illusoires et n’agit plus de façon personnelle ? Contrairement aux petites machines affairées et malpropres actuellement à l’œuvre, un authentique monarque ne désire rien pour lui-même et ne craint rien. Louis XII fit cette réponse à ceux qui lui conseillaient de profiter qu’il était roi pour se venger de ses ennemis du temps qu’il était encore duc d’Orléans : «Un roi de France ne venge point les injures d’un duc d’Orléans.» Nous n’en sommes plus là aujourd’hui…

L’autorité d’un authentique monarque est naturelle et même, ce qui semblera extravagant dans notre civilisation profane, surnaturelle : elle n’est pas fondée sur l’opinion du surface et volatile des masses, mais procède directement «d’en-haut», si l’on peut dire. Cela, les hommes de toutes les contrées et de toutes les époques jusqu’à il n’y a pas très longtemps le sentaient le plus naturellement du monde, même alors que les monarques de leur époque n’étaient que des caricatures. Car tout bouge dans le monde manifesté, tout évolue et change, tout finit par se corrompre et se dévoyer et, en temps voulu, renaître. Depuis de très nombreux siècles, on le voit bien, les véritables souverains, nous les cherchons, et il semble même qu’ils furent l’exception plutôt que la règle dans la période historique[13]. Néanmoins, cela ne change absolument rien au principe. La vérité est que nous sommes tous parfaits, complets, et que notre nature et Lumière et joie : mais qui le vit ? La rareté de ceux-là ne change rien à la réalité profonde. La notion de souverain «de droit divin» a survécu jusqu’à nos jours, mais plutôt comme objet de moquerie au vu des usurpateurs passés et présents qui ont encore la prétention de se draper dans cet habit beaucoup trop grand pour eux. Quand on pense aux monarques de la dynastie de Habsbourg, des Romanov, des Hohenzollern du IIe Reich et autres qui ont précipité l’Europe dans la boucherie sans nom que fut la Première Guerre mondiale…

La monarchie est de loin le meilleur système de gouvernance, mais encore faut-il que celui ou celle qui porte le sceptre soit un véritable roi, un authentique souverain, et non une lamentable une petite créature pleine de désirs personnels et d’intrigues, ou lamentable caricature comme les derniers siècles nous ont habitués. Par «vrai roi», j’entends un roi-sage au sens de la Tradition : initié d’une façon ou d’une autre à ce qui est au-delà du domaine temporel, au-delà de la vie et de la mort, au-delà du simple fait de «vivre». À défaut de cela, il devra être au moins suffisamment ouvert à la dimension invisible, aux dieux, à la vie profonde, et se placer sous l’égide spirituelle d’un authentique sage. Autrefois, le roi devait être consacré et couronné par un représentant de ce que nous pouvons appeler l’autorité spirituelle : non pas une autorité juridiquement, politiquement ou autre contraignante, comme nous entendons souvent ce mot, mais plutôt une intense lumière qui s’impose d’elle-même pour qui a des yeux pour voir. C’est cela qui établit la suprématie d’une telle autorité spirituelle sur le pouvoir temporel. Typique de notre époque de dissolution est le fait que Napoléon, avec sa vulgarité coutumière, s’est lui-même mis la couronne d’empereur sur la tête; mais de toute façon, où dans notre monde trouver un véritable porteur de l’autorité spirituelle ? Le pape ? Laissez-moi rire… Certes, il s’en trouve, mais ils sont discrets, la plupart du temps inconnus, vivent en ermites ou fuient les projecteurs. Nous ne sommes plus dans l’Inde traditionnelle ou dans la Chine antique.

Sous peine d’être dévoyé, obscurci et corrompu, le pouvoir temporel s’appuiera toujours sur une authentique autorité spirituelle. Les grandes civilisations traditionnelles ont toutes unanimement indiqué avoir connu à leur origine des êtres réunissant les deux en eux; c’est seulement plus tard, sous l’érosion et l’évolution normale des cycles civilisationnels que cela fut le fait de deux personnes, l’une appartenant à la caste sacerdotale, l’autre à celle des princes, qui, comme nous l’avons mentionné, constituent les deux premières castes de toutes les grandes civilisations. Répétons-le, dans toute civilisation traditionnelle, c’est-à-dire normale, c’est toujours la caste sacerdotale[14] qui donne la direction, qui est gardienne de la tradition et guide le représentant du pouvoir temporel.

Bien sûr, lorsqu’il n’y a plus depuis longtemps de véritable porteur de la flamme spirituelle dans une civilisation, tôt ou tard la caste des princes et des guerriers revendique la primauté absolue. N’est-ce pas ce qui s’est produit en Europe au début du XIVe siècle quand Philippe Le Bel se révolta contre le pape Boniface VIII qui, en 1302, par la bulle Unam Sanctam, avait déclaré la supériorité de l’autorité spirituelle sur le pouvoir temporel, et par ce biais la supériorité du pape sur les rois, ces derniers étant responsables devant le chef de l'Église. C’est le même Philippe Le Bel qui, de son propre chef, détruisit l’ordre des Templiers. Un tel point tournant ne se fut pas produit s’il y avait eu une authentique autorité spirituelle en Occident. En fouillant l’histoire de la papauté et de l’Église catholique en général on chercherait en vain une telle chose.

À la fin du XVIIIe siècle, la caste des princes, elle aussi complètement dévoyée et dégénérée, devait être à son tour écrasée et remplacé à la tête de nos sociétés par les représentants les plus virulents de la troisième caste, celle des marchands, des commerçants de toutes sortes, des banquiers etc., qui depuis lors n’ont jamais perdu leur domination et, en s’abritant derrière la farce démocratique, l’a même renforcée. Tout cela s’inscrit dans l’ordre évolutif naturel des civilisations.

À la rigueur, un authentique souverain n’a même pas besoin de parler : on peut sentir son autorité par sa seule présence, sa prestance naturelle et non feinte, à ne pas confondre avec ce que nous appelons aujourd’hui le charisme, un mot désignant une qualité superficielle et mondaine appliquée à tout va à n’importe qui. Les anciens Romains employaient des mots très précis pour qualifier ce qu’on peut normalement ressentir en présence d’un monarque ou du moins d’un être doté d’une autorité véritable : pietas, dignitas, maiestas, potestas. À travers la longue et souvent tumultueuse histoire de la res publica romaine, on trouva ces qualités fondamentales chez un roi tel Numa Pompilius, plus tard sous la République chez certains consuls, censeurs, sénateurs ou dictateurs. Ce dernier mot n’avait pas pour les Romains le sens péjoratif moderne : par exemple, Jules César, finalement et exceptionnellement désigné par le Sénat «dictateur à vie», possédait dans une très grande mesure ces qualités, sans que nous allions jusqu’à prétendre qu’il fut roi ou souverain au sens traditionnel que nous avons indiqué.

La pietas est d’abord et avant tout le respect envers le sacré, envers ce qui dépasse infiniment le petit moi. Cela se traduit par une grande capacité d’écoute et une humilité réelle et non feinte. L’homme «pieux», pénétré de la pietas, est imbu de gravitas, terme par lequel les anciens Romains désignaient une sorte de dignité imprégnée de respect envers les dieux. Comme le nom l’indique à l’origine, la gravitas désigne l’attitude naturelle de «l’homme de poids» : attentif, sérieux, presque soucieux, mais intérieurement tranquille et joyeux. La vie de l’ancienne Égypte tout entière, depuis le Roi jusqu’au plus humble paysan ou artisan, était fondée sur cette pietas, sur le sentiment du sacré. Or, d’après ce que nous en savons, aucune civilisation ne fut, semble-t-il, plus harmonieuse et ne dura plus longtemps que celle de l’Égypte ancienne.

N’est-ce pas à de tels hommes pieux que devrait être confiée la direction de la société, eux qui sont les seuls garants d’une civilisation normale et harmonieuse? Ce sont eux qui devraient régir, gouverner, décider, juger, ou à tout le moins conseiller et être écoutés, car ils sont de véritables pontifices. Le pontifex, comme le nom l’indique, était, à l’origine de Rome, un jeteur de pont entre l’invisible et le visible, entre les dieux et les hommes. L’homme impie, celui qui méconnaît la pietas, ignore la place qu’il doit occuper dans le cadre de la notion védique de ṛtam, c’est-à-dire dans l’ordre cosmique supérieur et divin qui s’actualise sur la terre des hommes. L’homme impie est volontariste et violent, prêt à bousculer tout et tous pour arriver à ses fins étroites et déconnectées du bien de la société dans laquelle il sévit. Une civilisation qui, comme la nôtre, permet que des hommes aussi impies, ignorants et vulgaires arrivent aussi facilement à la tête de l’État ne peut que s’effondrer dans un chaos indescriptible.

Le mot gravitas est très lié au sanskrit guru et a le même sens : « ce qui a du poids, ce qui compte, ce qui a de l’importance ». Or, si nous étions soudainement en présence de n’importe lequel des leaders actuels du monde occidental, sans n’avoir jamais entendu parler de lui ou d’elle auparavant, notre regard et notre attention ne s’y arrêteraient probablement pas beaucoup plus que sur n’importe quel quidam. Partout où le regard se tourne aujourd’hui dans les palais et les chancelleries, il ne rencontre que de grossiers narcissiques, de ternes figurants, de fort mauvais acteurs sans envergure et sans lumière, souvent des insignifiants propulsés là par une simple campagne médiatique décidée et financée par les véritables dirigeants de nos sociétés, ceux qui ne se présentent jamais à des élections et en sortent toujours gagnants. La feinte gravité dont s’affublent souvent ces individus ne parvient pas à masquer leur médiocrité abyssale. Sans envergure, sans cesse inquiets de leur cote de popularité et de leur réélection, ou alors gouvernant au mépris de tout et de tous, même lorsqu’une vaste majorité de leurs concitoyens souhaite leur départ, ils aggravent les problèmes existants et rendent le désordre et le chaos inévitables. Dans cette civilisation où sont donc les porteurs de gravitas ?

Le mot latin gravitas, mis à part son sens primaire de pesanteur physique, signifie, appliqué à une personne : «importance, poids et force», et surtout «dignité, élévation, noblesse, solennité, fermeté de caractère». Ce mot est très parent du sanskrit guru, dont les divers sens sont similaires. En tant qu’adjectif guru signifie : lourd, pesant, grand, important, sérieux, vénérable, respectable. En tant que substantif, il désigne une personne respectable, particulièrement un enseignant spirituel, un maître spirituel accompli. La gravitas est la qualité de celui qui est pleinement conscient de la dignité de la vie en toutes circonstances et ne traite pas à la légère le don de l’incarnation humaine. La gravitas est donc loin de l’absence de joie et de légèreté de cœur, ce qui est plutôt le lot de l’homme inquiet et replié dans sa petite histoire personnelle. L’homme pénétré de gravitas peut parfois sembler soucieux, mais il est profondément tranquille et joyeux.

Dans une société bien agencée, l’autorité du pouvoir temporel repose sur quelque chose de bien plus fort que la force, la violence ou les calculs et intrigues politiques : la véritable autorité est de nature profondément spirituelle. Celui qui incarne un tel pouvoir bien fondé rayonne auctoritas et maiestas. Il impose le respect par sa seule présence. Telle était le fondement de l’institution pharaonique. En Inde, les Lois de Manu sont claires : «Le roi est une grande divinité (mahatī devatā) sous forme humaine (nararūpena).» Dans les états modernes, on croit qu’une élection au terme d’une campagne électorale grotesque (elles le sont toutes) et de plus en plus manipulée, essentiellement faite de slogans pour enfumer des masses changeantes, timorées et ignorantes d’enjeux complexes, suffit pour donner l’apparence d’une quelconque auctoritas ou maiestas. Les discours des politiques, préparés par des fonctionnaires, presque des robots, n’ont plus pour fonction non d’exprimer une pensée cohérente et stratégique, mais celle de suppléer à sa pauvreté ou même voiler son absence. Les lois de l’existence ne se plieront jamais à un tel cirque. Le manque d’auctoritas conduit, une fois dissipées les circonstances favorables, au chaos et, en réaction, à l’autoritarisme : le désordre qui obscurcit progressivement l’Occident engendre déjà un autoritarisme de plus en plus dur et ne peut que mener à la tyrannie, aux antipodes de l’auctoritas.

C’est une réelle transcendance qui confère aux rois, chefs ou hommes d’État ce que les anciens Romains nommaient dignitas : dignité, mérite, honorabilité, prestige. C’est de cette dignitas qui impose le respect. C’est elle qui permet de survoler le multiple, le temporel et le contingent. Que la dignitas et le respect qu’elle impose viennent à s’affaiblir, voire disparaître, et la fides, allégeance plus que simplement matérielle et si essentielle au fonctionnement harmonieux de toute civilisation, se délite et s’effondre, et le désordre devient inévitable. Les dirigeants dépourvus de dignitas cherchent toujours à compenser par l’autoritarisme, le totalitarisme, une odieuse centralisation, la violence ou encore par un nationalisme primaire qui joue sur une division exacerbée entre les peuples.

Dans une civilisation normale, tout devrait partir du sacré et y ramener. Un roi, un prince, s’il est vraiment un prince, est Fils de Dieu : le pouvoir temporel tire sa légitimité et son autorité d’en haut et non d’en bas. Fonder le pouvoir temporel sur l’opinion volatile de la majorité est une absurdité. Le pouvoir temporel est sacré, car il a pour rôle de traduire en termes concrets et visibles dans l’espace-temps l’harmonie invisible et la volonté des dieux. Le véritable roi tire sa légitimité et son autorité d’une sagesse qui lui vient d’une source invisible et il agit en conséquence. Il n’agit jamais pour plaire ponctuellement à des électeurs et à une opinion fluctuante et aisément manipulable par la frange extrême de l’actuelle caste des marchands, qui n’a de dieu que l’argent. Contrairement à nos présidents et premiers ministres modernes, qui soutirent leur légitimité de l’humeur passagère d’une pluralité d’individus au bout de processus électoraux tordus et de plus en plus corrompus, un véritable souverain, serviteur de l’Invisible, ayant sans cesse en vue le bien-être général à court et à long terme, est en mesure de prendre des décisions parfois impopulaires à court terme pour certains, car il n’attend rien en retour : il n’agit pas de façon personnelle, mais accomplit la volonté des dieux. Nos politiciens pensent constamment aux prochaines élections, mais un vrai chef d’État pense constamment à la prochaine génération.

Étant le serviteur du sacré, le détenteur du pouvoir temporel est le serviteur de tous les hommes et c’est pourquoi il est le premier citoyen, le princeps, le prince. Une fois vu ce qui était à voir dans et derrière l’existence, quelle est donc la plus belle façon de couler le reste de ses jours sur terre ? Servir ! Le princeps n’est pas là pour se servir, mais pour servir. Il n’agit pas non plus pour récompenser les petits amis qui l’ont patronné, mais pour servir la Vie, donc servir tous. C’est l’homme imbu du sentiment du sacré qui est le souverain jeteur de ponts entre les dieux et les hommes, entre l’invisible et le visible : c’est lui le pontifex, le pontife, le souverain pontife.

Le mot auctoritas se réfère à augeo (originellement : faire sortir, promouvoir). L’Inde védique avait un mot de même origine, ojas : la force des dieux. L’action désignée par augeo est de nature essentiellement divine. Dans la Rome des débuts, l’augure (augur) était le prêtre pouvant interpréter les signes divins. L’adjectif augustus (qui devait devenir le nom du premier empereur, Auguste) qualifie « celui qui est doté de l’accroissement divin ». La parole prononcée avec auctoritas est celle qui transforme le monde, qui initie les changements appropriés : elle crée quelque chose. Une loi apparaît alors par la même autorité que celle qui fait croître (augeo, augere) les plantes et l’auctor qui la promeut est doté d’ojas, la force divine. Peu d’hommes, faut-il le rappeler, sont à la fois dotés de cette qualité et en position d’exercer un tel pouvoir.

Le porteur de l’auctoritas règne et gouverne non grâce à la police, à l’armée et à ses services secrets, non par des systèmes de surveillance et de contrôle des populations, non pas grâce à de fumeuses opérations de marketing et une grossière propagande pour cerveaux primitifs, mais du simple fait qu’il incarne la verticalité, l’intemporalité.

Le porteur véritable de l’auctoritas n’a aucunement besoin de constamment lire ses proclamations ou déclarations sur un téléprompteur. Plus le dépositaire du pouvoir temporel sera ignorant et éloigné de la vérité de l’existence, plus son autorité reposera sur des éléments factices et alors tout sera laborieux : menaces, recours constant à la force, complexe enchevêtrement de lois, d’interdits et de règlements tatillons, de procédures, de poursuites et de procès sans fin, appareils policiers, judiciaires et carcéraux très lourds et coûteux en temps, en énergie et en ressources de toutes sortes.

Nous avons déjà souligné l’importance du temps libre dont devrait disposer les hommes modernes, mais qui semble leur échapper de plus en plus, soit que notre manière de vivre ne le favorise pas, soit qu’ils n’arrivent même plus à eux-mêmes les rechercher, les protéger et les cultiver au lieu de s’étourdir dans des futilités innombrables et qui n’ont finalement aucun sens et les laissent complètement vides et hébétés. Les anciens Romains appelaient «loisir sacré» (sacrum otium) le temps libre dont pouvait disposer le citoyen. La langue latine met en opposition otium et negotium (l’affairement, les affaires et l’agitation qui les accompagne si souvent; notre mot négoce en dérive). Dans les textes, on traduit souvent otium par «oisiveté», un mot très péjoratif qui ne rend pas ce qu’était otium pour les Anciens. Otium est vraiment le temps consacré au silence, à l’écoute simple, à la réflexion, à la créativité qui en naît et aussi au partage avec des amis avec qui on entretient une profonde résonance. On peut même dire que otium, bien plus que l’absence apparente d’activité, de paroles et même de pensées, peut devenir écoute ravie, étonnement lumineux, stupéfaction même.

Sans otium, point de culture, point d’art, point de création. Pourtant, le sacrum otium est une des grandes victimes de notre civilisation moderne et cela s’aggrave d’année en année. Après avoir épuisé le plus clair de l’énergie d’une journée au travail, souvent peut créatif et peu satisfaisant autre que financièrement, le temps consacré aux course et autres tâches domestiques, celui consacré aux enfants, le peu qui reste, tant de gens le passe, comme nous l’avons dit, aux futilités fortement mises de l’avant et encouragées par un système aberrant dirigé par une ploutocratie sans âme qui ne sert pas du tout l’être humain dans ce qu’il est venu faire sur terre, car elle ne l’imagine même pas pour elle-même. L’homme moderne semble ignorer à quel point les gens disposaient de beaucoup de temps libre au Moyen Âge en Europe et dans le vaste monde musulman alors au summum de sa grandeur.

Le sacrum otium ne devrait-il pas être une des priorités majeures de l’État ? La culture sous toutes ses formes, si on lui consacrait plus d’attention et plus que les sommes faméliques actuellement consenties, combien se porterait-elle déjà tellement mieux ! Bien sûr, la difficulté n’est pas d’abord et avant tout une question d’argent : le budget que l’État consacre à la culture est si ridicule face aux sommes hallucinantes englouties chaque année pour les armes et la guerre ? C’est notre entière manière de vivre ensemble qui est en cause. Mais en attendant le nécessaire et inévitable changement de fond, qui ne surviendra qu’après de grandes catastrophes économiques, sociales et peut-être aussi militaires, le simple établissement d’un régime de revenu citoyen de base universel et inconditionnel ferait beaucoup. Ce système ne serait pas complexe à mettre en place, au contraire il simplifierait beaucoup de bureaucratie. Mais voilà : cela ne servirait pas les intérêts des oligarques régnants, sauf si le système agit comme totale contrôle de la vie de tous par l’État, avec comme corollaire l’élimination de l’argent comptant. Cette oligarchie n’a besoin que de travailleurs obéissants, non de citoyens libres, créatifs et capable d’une pensée critique.

Nous parlons ici de «culture». Il ne s’agit pas uniquement de littérature, de musique, de peinture, de photographie, de cinéma, sculpture, théâtre, etc. : dans cette appellation de culture, nous incluons quelque chose de très important qui agonise et souvent se meurt depuis des décennies : l’artisanat. Les mondialistes qui sévissent actuellement et sont en train de réduire, voire éliminer la souveraineté des nations occidentales et tout ramener à une grise uniformité sont les pires ennemis du sacrum otium, de la culture libre et de l’artisanat.

Observons les phases de l’histoire : les époques les plus fructueuses, les plus géniales et les plus « vivantes » ont toujours vu un artisanat florissant. On ne pourra rénover la conscience des peuples que par l’artisanat et non par des doctrines. La civilisation mécanisée est l’agonie d’un monde.

René A. Schwaller de Lubicz, Le Miracle égyptien